| Home | chi e dove | news | agenda | documenti | varie | links | rassegna stampa |

Missione terra

Lo sviluppo è compatibile con la conservazione dell'ambiente? Un Nobel dice di sì. E in questo articolo spiega come la crescita dei diritti umani e della democrazia aiuti un'economia sostenibile e responsabile per l'equilibrio del pianeta

In che modo lo sviluppo umano si

lega alle nostre preoccupazioni per l'ambiente in generale e ai cambiamenti

climatici in particolare? Nelle discussioni politiche, le abitudini

consolidate ci inducono a considerare le esigenze di sviluppo e la

conservazione dell'ambiente in termini più o meno antagonistici. L'attenzione

spesso si concentra sul fatto che molte dinamiche che aggravano la situazione

dell'ambiente nel mondo, tra cui il riscaldamento globale e altri indizi

allarmanti di cambiamenti climatici, sono legate all'intensificazione

dell'attività economica, come la crescita industriale, l'aumento dei consumi

energetici e dell'irrigazione intensiva, l'abbattimento di alberi a fini

commerciali e altre attività tendenzialmente collegate all'espansione

economica. A livello superficiale, il processo di sviluppo può apparire

responsabile dei danni ambientali. D'altro canto, gli ambientalisti sono

spesso accusati dagli entusiasti dello sviluppo di essere 'antisviluppo', in

quanto il loro attivismo sovente assume la forma di una certa opposizione nei

confronti di processi che possono aumentare i redditi e ridurre la povertà, a

causa del loro presunto impatto negativo sull'ambiente. Le linee dello scontro

possono essere più o meno nette, ma è difficile sfuggire al senso di tensione

presente, a vari livelli, tra i promotori della riduzione della povertà e

dello sviluppo, da un lato, e i sostenitori dell'ecologia e della

conservazione dell'ambiente, dall'altro.

L'approccio basato sullo sviluppo umano offre qualche argomento che ci

permetta di comprendere se questo conflitto apparente tra sviluppo e

sostenibilità ambientale sia reale o immaginario? La logica dello sviluppo

umano può offrire un contributo enorme, adottando la prospettiva centrale che

considera lo sviluppo come espansione della libertà umana effettiva, che di

fatto è il punto di partenza di tale logica. In questa prospettiva più

generale, la valutazione dello sviluppo non può prescindere dal prendere in

considerazione la vita che le persone possono condurre e le libertà reali di

cui possono godere. Lo sviluppo non può essere esaminato soltanto in termini

di miglioramento di oggetti utili inanimati, come un incremento del reddito

nazionale lordo (o dei redditi personali). Questo è l'elemento fondamentale

che la logica dello sviluppo umano ha introdotto nella letteratura sullo

sviluppo sin dai suoi esordi, e questa intuizione riveste importanza critica

oggi per fare chiarezza riguardo alla sostenibilità ambientale. Una volta che

si riconosce la necessità di considerare il mondo nella prospettiva più ampia

delle libertà effettive degli esseri umani, diventa immediatamente chiaro che

lo sviluppo non si può separare dalle preoccupazioni ecologiche e ambientali.

Infatti, componenti importanti delle libertà umane, e ingredienti fondamentali

della qualità della vita, dipendono totalmente dall'integrità dell'ambiente,

tra cui l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il contesto epidemiologico

in cui viviamo, eccetera. Lo sviluppo deve comprendere l'ambiente, e la

convinzione che lo sviluppo e l'ambiente debbano essere in contraddizione tra

loro non è compatibile con i principi fondamentali della logica dello sviluppo

umano.

L'ambiente talvolta è erroneamente considerato come lo stato della 'natura',

rispecchiato da misure quali l'estensione della superficie forestale, la

profondità della falda freatica, eccetera. Questa interpretazione, tuttavia, è

assai deficitaria per due importanti motivi. In primo luogo, il valore

dell'ambiente non può essere inteso solo in termini di ciò che esiste: si

devono prendere in considerazione anche le opportunità che di fatto offre.

L'impatto dell'ambiente sulla vita umana deve figurare, tra l'altro, tra le

considerazioni rilevanti per la valutazione della ricchezza dell'ambiente.

Infatti, il lungimirante rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e

lo sviluppo, presieduta da Gro Brundtland, 'Il futuro di noi tutti'(1987),

chiarì questo concetto, concentrandosi sul sostegno volto a soddisfare i

'bisogni' umani. In realtà, possiamo andare oltre l'accento posto dal rapporto

Brundtland sui bisogni umani e introdurre la sfera più ampia delle libertà

umane, in quanto la logica dello sviluppo umano impone di considerare le

persone non solo come 'bisognose', ma anche come individui che devono vedersi

garantita (e se possibile estesa) la libertà di fare ciò che hanno motivo di

fare.

Ogni persona ha ovviamente motivo di soddisfare i propri bisogni, e le

applicazioni basilari della logica dello sviluppo umano (per esempio, ciò che

si ricava dal semplice indice di sviluppo umano, l'Isu) si concentrano infatti

proprio su questo. Tuttavia, la sfera delle libertà può spingersi ben oltre e

una prospettiva più completa dello sviluppo umano può tenere conto della

libertà delle persone di fare cose che non sono determinate esclusivamente dai

loro bisogni. Per esempio, gli allocchi maculati possono non rappresentare, in

alcuna forma evidente, un 'bisogno' per gli esseri umani, eppure, se questi

ultimi hanno motivo di opporsi all'estinzione di tale specie, il valore della

loro libertà di conseguire questo obiettivo ponderato può essere la base di un

giudizio ragionato. La prevenzione dell'estinzione di specie animali che noi

esseri umani vogliamo preservare (non tanto perché abbiamo 'bisogno' di questi

animali in un senso specifico, ma perché riteniamo che sia una cattiva idea

permettere la scomparsa definitiva delle specie esistenti) può essere parte

integrante della logica dello sviluppo umano. Infatti, la salvaguardia della

biodiversità verosimilmente emerge come preoccupazione nelle riflessioni

responsabili sui cambiamenti climatici.

In secondo luogo, l'ambiente non è solo una questione di conservazione

passiva, è anche un obiettivo da perseguire attivamente. Non dobbiamo pensare

all'ambiente solo in termini di condizioni naturali preesistenti, in quanto

l'ambiente può comprendere anche i risultati della creazione umana. Per

esempio, la depurazione dell'acqua fa parte del miglioramento dell'ambiente in

cui viviamo. L'eradicazione delle epidemie, come il vaiolo (che è già

avvenuta) e la malaria (che dovrebbe avvenire molto presto, se riusciremo a

rompere gli indugi), è un buon esempio di miglioramento ambientale che

possiamo realizzare. Questo riconoscimento esplicito ovviamente non cambia il

fatto significativo che il processo di sviluppo economico e sociale, in molte

circostanze, può anche avere conseguenze devastanti. Questi effetti

sfavorevoli devono essere individuati in modo chiaro e contrastati con

fermezza, parallelamente al rafforzamento dei contributi positivi e

costruttivi dello sviluppo. Anche se molte attività umane che accompagnano il

processo di sviluppo possono avere conseguenze negative, rientra nelle facoltà

umane contrastare e prevenire un gran numero di tali conseguenze adottando

provvedimenti tempestivi.

Nel riflettere sulle misure che si possono adottare per arrestare la

distruzione dell'ambiente, dobbiamo individuare interventi umani costruttivi.

Per esempio, livelli più elevati di istruzione e di occupazione femminile

possono contribuire a ridurre i tassi di fertilità, il che a lungo andare può

attenuare le pressioni sul riscaldamento globale e la crescente distruzione

degli habitat naturali.

Analogamente, l'espansione dell'istruzione scolastica e il miglioramento della

sua qualità possono renderci più sensibili all'ambiente. Una migliore

comunicazione e mezzi di informazione più fecondi possono renderci

maggiormente consapevoli della necessità di una riflessione improntata

all'ambiente.

Infatti, la necessità della partecipazione pubblica riveste importanza

cruciale per garantire la sostenibilità ambientale. Altrettanto essenziale è

evitare di ridurre importanti questioni di valutazione umana, che esigono

riflessioni e considerazioni sociali deliberative, a questioni strettamente

tecnocratiche basate su calcoli stereotipati. Per esempio, esaminiamo il

dibattito in corso sul 'tasso di sconto' da applicare per bilanciare i

sacrifici attuali e la sicurezza futura. Un aspetto essenziale di tale sconto

è la valutazione sociale dei vantaggi e delle perdite nel tempo. In

definitiva, si tratta di una questione che richiede una profonda riflessione e

che deve essere oggetto di discussione pubblica, più che di un esercizio

inteso a trovare una soluzione meccanica sulla base di una semplice formula.

Forse la preoccupazione più significativa deriva dall'incertezza

inevitabilmente associata a qualsiasi previsione futura. Un motivo per essere

prudenti in merito all''ipotesi migliore' riguardo al futuro è la possibilità

che, se imboccassimo la direzione sbagliata, il mondo che finiremmo per avere

potrebbe essere estremamente precario. Vi è persino il timore che ciò che si

può impedire ora possa diventare praticamente irreversibile in assenza di

misure preventive immediate, a prescindere da quanto le generazioni future

possano essere disposte a spendere per rimediare alla catastrofe. Alcuni di

questi eventi nefasti potrebbero rivelarsi particolarmente perniciosi per i

paesi in via di sviluppo (per esempio, regioni costiere del Bangladesh o

l'intero arcipelago delle Maldive potrebbero essere sommersi a causa

dell'innalzamento del livello dei mari).

Sono questioni di importanza fondamentale per l'analisi e la discussione

pubblica, e lo svolgimento di un dialogo pubblico costituisce un elemento

significativo dell'approccio basato sullo sviluppo umano. La necessità di tali

discussioni pubbliche è tanto importante per affrontare i cambiamenti

climatici e i pericoli per l'ambiente quanto lo è per affrontare i più

classici problemi della privazione e del persistere della povertà. Ciò che

caratterizza gli esseri umani, forse più di qualunque altra cosa, è la nostra

capacità di pensare e di parlare gli uni con gli altri e di decidere che cosa

fare e poi farlo. Dobbiamo fare buon uso di questa capacità umana per

eccellenza, sia per un sostegno ragionato a favore dell'ambiente sia per l'eradicazione

coordinata della povertà e delle privazioni vecchio stile. Lo sviluppo umano

entra in gioco in entrambi i casi.

Amartya Sen

Undicesimo: non inquinare

di

La generazione di calore, le attività energivore, le auto e gli aerei. L'Unione europea propone tagli drastici alle emissioni di CO2. Ma pochi paesi si adeguano. E l'industria non vuole pagare da sola

L'undicesimo comandamento - non

inquinare - piace alla vecchia Europa della politica e delle istituzioni,

anche se non mancano naturalmente gli attriti con le lobby. E la battaglia

contro l'effetto serra pare destinata a farsi ancor più infuocata. Alla

Conferenza sui cambiamenti climatici dell'Onu, in programma a Bali dal

prossimo 3 dicembre, l'Unione europea alzerà infatti la posta della sua sfida

anti CO2: chiederà una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas serra

per i paesi industrializzati, e del 60-70 per cento entro il 2050. Bruxelles

ha anche reso noto che le proiezioni dimostrano che l'Europa è sulla buona

strada per raggiungere l'obiettivo di Kyoto ma deve insistere nel suo impegno.

La generazione di calore e di energia è, tra le fonti non naturali, la

principale causa del riscaldamento globale. Secondo i dati più recenti di

Enerdata, a livello mondiale vale il 39 per cento delle emissioni di CO2, la

sigla che identifica l'anidride carbonica e negli ultimi mesi è diventata il

nemico numero uno per milioni di cittadini del primo mondo. Dà il suo

contributo anche il pianeta del trasporto: il 26 per cento dell'effetto serra

è colpa di aerei, macchine, camion e veicoli di ogni genere. Sul terzo gradino

del podio si sistema l'industria, con il 16 per cento. In Italia, secondo

Legambiente, il peso dell'industria è del 18 per cento. Finora, le attenzioni

dell'Unione europea si sono indirizzate in particolare verso i produttori di

energia e le imprese che nella loro attività di energia ne consumano tanta

(come quelle siderurgiche, vetrarie, chimiche, cementiere, cartarie), provando

a mettere tutti in riga con il meccanismo dei tetti.

Dal 2005 è in vigore il sistema dell'Emission trading: se superi il livello di

emissioni di CO2 stabilito, o paghi la multa o compri i certificati verdi. Ora

Bruxelles si concentra sul mondo sui trasporti. Così, mentre discute sui

limiti di emissioni di anidride carbonica per le vetture, cozzando con la

strenua difesa dei costruttori raggruppati nell'Acea, l'Europa prova a

ripulire i cieli. Secondo le stime della Ue, le emissioni di gas serra

prodotte dai voli internazionali sono infatti cresciute del 7,5 per cento

rispetto al 2003 e dell'87 per cento rispetto al 1990. A partire dal 2011

tutti i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti dovranno emettere l'8 per

cento di CO2 in meno entro il 2012.

A ogni compagnia saranno assegnate delle quote, calcolate seconda la media

delle loro emissioni degli ultimi anni. Inoltre, come fanno già le industrie 'energivore',

potranno comparsi i certificati sul mercato. Le nuove regole avranno

ovviamente un riflesso sui conti delle compagnie e quindi anche dei biglietti.

C'è chi, come il deputato tedesco Peter Liese della commissione Ambiente,

relatore della proposta appena approvata al Parlamento europeo, ne minimizza

l'impatto finanziario sulle società: "Il sistema di scambio di quote frenerà

probabilmente la crescità del settore aereo, soprattutto quello low cost, ma

non creerà disastri economici per le aerolinee e l'effetto sul costo dei

biglietti sarà comunque minore rispetto ad altre misure, come le tasse sul

carburante o sulle emissioni di ogni singolo volo". Non la pensano così quelli

della Aea, l'associazione che rappresenta 31 vettori europei: "I signori che

hanno approvato queste nuove regole non hanno idea delle conseguenze

catastrofiche e irreparabili che ricadranno sul mercato", tuona la portavoce

Aea, Françoise Humbert.

È lastricata di aspre polemiche anche la via che porta al taglio delle

emissioni delle auto. La Commissione europea pareva lanciata a fissare un

limite di massimo 120 grammi di CO2 al chilometro alle vetture, da rispettare

entro il 2012. A fine ottobre, a Strasburgo c'è stato il ritocchino verso

l'alto: 125 grammi entro il 2015. Anche se protestano in blocco, i costruttori

non hanno tutti gli stessi problemi: gruppi come Fiat, Psa-Citroën e Renault,

che hanno nelle gamme molte vetture piccole, sono meno lontane dal limite di

quei marchi che costruiscono vetture più grosse e potenti. Progressi ne sono

stati fatti, grazie alle normative che hanno istituito i vari Euro 3 e Euro 4.

Un recente studio di AlixPartner sostiene che le emissioni globali delle auto

sono rimaste stabili nonostante il raddoppio del traffico. Spazio per

migliorare ce n'è parecchio, ma servono investimenti e vincoli normativi

stringenti per spingere i costruttori e pure il pubblico. Gli italiani

metropolitani, in particolare, dovrebbero interrogarsi a fondo sui propri

costumi, visto che a Roma e a Milano circolano 70 auto ogni cento abitanti: il

doppio rispetto a Londra e Parigi.

Alla vigilia della conferenza di Bali, promesse e proclami buonisti fioccano.

La Cbi, l'associazione degli industriali britannici, ha presentato un

programma più che ambizioso, che dovrebbe portare nel 2050 il Regno Unito a

dimezzare le emissioni di gas serra. E la commissione per lo sviluppo

sostenibile immagina che la diga progettata sull'estuario del fiume Severn,

sfruttando il moto ondoso e le maree, sia in grado di coprire il 5 per cento

del fabbisogno elettrico inglese. In Germania, il piano del governo di

coalizione tedesco, guidato da Angela Merkel, punta a una limatura del 40 per

cento delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990. E chi snobba la CO2

rischia di fare la fine di John Howard, il premier conservatore che ha

pilotato un ciclo economico record per l'Australia, con undici anni di

crescita e la disoccupazione ai minimi storici. Ha perso le elezioni perché ha

sempre sottovalutato l'effetto serra: per il 73 per cento degli australiani il

cambiamento climatico ha avuto "una forte influenza" sul voto.

In Italia, entro dicembre il governo dovrà definire la distribuzione dei tagli

alle emissioni di CO2. Una vicenda che si trascina da mesi e che da

Confindustria vedono più o meno così: l'impresa ha già fatto la sua parte,

impossibile che la sforbiciata della proposta governativa (13 milioni di

tonnellate di CO2) ricada tutta sulle spalle delle aziende produttrici.

Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell'Ambiente, promette un piano nazionale

di tagli prima della fine dell'anno, che andrà a toccare trasporti, terziario

e settore residenziale. Spiega Luigi Tischer, direttore generale della Robur,

azienda bergamasca che fa caldaie a pompa di calore (fattura una quarantina di

milioni di euro): "Basterebbe sostituire con pompe di calore a gas poco più

dell'uno per cento delle attuali caldaie operanti in Italia per risparmiare in

un anno 3,9 milioni di tonnellate di CO2". In Italia si considerano

all'avanguardia - e si incentivano per legge - le caldaie a condensazione, che

in Inghilterra sono obbligatorie da due anni se si costruisce o si ristruttura

un immobile.

Sul fronte dei materiali per le costruzioni, Italcementi ha brevettato TX

Activ, un principio attivo fotocatalitico per prodotti cementizi, che abbatte

gli inquinanti organici e inorganici presenti nell'aria. A Milano, rivestendo

il 15 per cento di tutte le superfici urbane a vista, si ridurrebbe

l'inquinamento atmosferico del 50 per cento. E dall'utilizzo del prodotto

all'interno del tunnel di via del Tritone, a Roma, Italcementi si attende un

calo dell'inquinamento tra il 20 e il 30 per cento.

Anche tra i piccoli imprenditori, quelli senza obblighi né tetti da

rispettare, si fa strada una certa coscienza ecologica. La conferma viene da

Sorgenia, società del gruppo Cir (editore de 'L'espresso') che vende 10

miliardi di kilowattora di energia all'anno. Il grosso della produzione di

Sorgenia - attiva anche nell'eolico e nel fotovotaico - è realizzato con

impianti a ciclo combinato che emettono oltre 200 grammi in meno di CO2 al

kilowattora: "Dei nostri 370 mila clienti con partita Iva, più della metà

svolgono attività manufatturiere: il fattore-prezzo resta ovviamente

fondamentale ma c'è il fatto che comprare energia meno nociva all'ambiente

piace, e sta pian piano facendosi largo anche come una motivazione

d'acquisto", racconta l'amministratore delegato, Massimo Orlandi.

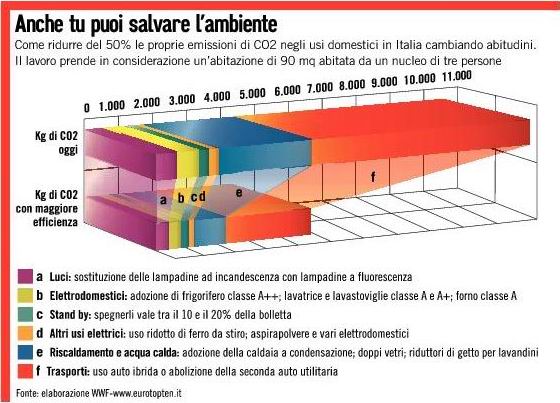

Tornando tra le mura domestiche, significativi passi avanti hanno fatto anche

gli elettrodomestici. Lavatrici e lavastoviglie di oggi consumano mediamente

il 35 per cento in meno di quelle di dieci anni fa, e le migliori anche il 50

per cento. In questo decennio, le industrie del settore hanno investito circa

3 miliardi per migliorare l'efficienza energetica, e si sono fatte meno

sprecone nel produrre. La Indesit Company di Vittorio Merloni, secondo gruppo

in Europa, tra il 2000 e il 2006, per ogni pezzo prodotto ha diminuito del 40

per cento l'emissione di CO2, del 20 per cento l'energia impiegata e del 15

l'acqua utilizzata. E a proposito di acque, nel vicentino ottimi risultati ha

ottenuto l'Agenzia Giada. Partendo da un finanziamento europeo ha spinto il

comparto della concia della Val di Campo, il più importante d'Italia, a

ridurre in modo drastico gli scarichi dannosi in fiumi e canali e soprattutto

a diminuire la diffusione nell'aria dei solventi utilizzati per colorare le

pelli: da 18 mila tonnellate del 1996 a 7.500 l'anno scorso. Per diventare

società a impatto zero, invece, 3 Italia segue tre strade: propone i primi

videofonini Umts riciclati, rigenerando vecchi apparecchi; pianta alberi nei

parchi milanesi; assottiglia il parco auto aziendale. Calare la scure sulle

flotte aziendali prende piede: il mensile 'Quattroruote' ha convinto dieci

grandi gruppi, tra cui Autogrill, Coca Cola HBC Italia, Intesa Sanpaolo e

Pirelli Tyre, a impegnarsi a diminuire del 10 per cento le emissioni di

anidride carbonica nel 2008. Non è possibile sapere con precisione l'entità

dei tagli di CO2 della Fiat, però si sa che negli stabilimenti in cui produce

auto, il gruppo torinese nel periodo 2001-2006 ha ridotto del 31 per cento

l'uso di acqua e del 19 per cento l'emissione di composti organici volatili

per metro quadro di superficie verniciata.

Maurizio Maggi - ha collaborato Emanuele Giusto

Buste di carta e semafori ecologici

A volte basta davvero poco per

risparmiare energia e inquinare di meno. Poi se al risparmio energetico si

aggiunge anche la possibilità di evitare di sporcare allora il gioco diventa

ancora più facile. A Londra lo hanno fatto e hanno deciso di prendere i

classici due piccioni con una fava.

Mai più plastica

L'idea è semplice: abolire i sacchetti di plastica in tutti i negozi della

città. Gli shopper sono infatti uno dei prodotti più inquinanti che esistono

al mondo, per una banale ragione: sono fatti di plastica non biodegradabile.

Questo vuol dire che non solo rimangono nell'ambiente per anni prima di essere

distrutti, ma anche che per fabbricarli occorre consumare petrolio e quindi

emettere nell'atmosfera anidride carbonica. Per smaltire una busta di plastica

ci vogliono in media dai dieci ai 20 anni, e nel mondo ne vengono prodotte

ogni anno circa 500 miliardi, il che vuol dire 1 milione di buste al minuto.

Ora nella capitale inglese hanno deciso di dire basta agli shopper di

plastica. Nei supermarket di Londra a partire dal 2008 ci saranno solo buste

di carta, si spera riciclata. Nel mondo hanno già eliminato gli shopper paesi

come Taiwan e Australia. Il Giappone ha invece optato per una tassa sulla

plastica seguendo l'esempio dell'Irlanda. L'Eire, infatti, ha introdotto la

tassa Plastax dal 2002, permettendo di tagliare del 90 per cento il consumo

delle buste di plastica e di rimpinguare le casse dello Stato di 8 milioni di

euro passando da un consumo di 1,2 miliardi l'anno a poco più di 200 milioni.

Anche in Italia si dovrà dire addio ai sacchetti di plastica, ma non prima del

2010.

Siamo a cavallo

Risparmiare energia per molti significa anche tornare indietro, fare un

salto nel passato. Allora se davvero è così perché non reintrodurre i cavalli

e i carri trainati da cavalli? Sembra uno scherzo o la provocazione di qualche

ostinato oppositore alle politiche di risparmio energetico. Invece è una

soluzione a cui hanno fatto ricorso in Francia 70 sindaci di altrettante città

e cittadine d'Oltralpe. Invece di usare bus

e camion per svolgere alcuni servizi pubblici, in queste cittadine sono

tornati i cavalli. E l'idea piace, soprattutto ai ragazzi di Saint Pierre sur

Dives nel Calvados che invece dello scuolabus hanno a disposizione una

bellissima carrozzella. E piace anche ai netturbini di Trouville, in Normandia

che usano i cavalli per trainare carretti dove si trasportano rifiuti

rigorosamente riciclabili. All'aeroporto di Beauvais, un centinaio di

chilometri a nord di Parigi, i carretti a cavalli portano anche i container

dell'acqua per pulire le strade. Felici sono anche quelli dell'associazione

francese Haras Nationaux (cioè l'organizzazione nazionale dei cavalli

originari) che al meeting annuale dei sindaci francesi ha esposto un modello

per un nuovo carretto, l'Hippoville, dotato di freni a disco, fari e sedili

asportabili (costo: 11.562 euro optional inclusi.

Luce sul risparmio

In città ci sono luci sempre accese. Sono quelle dei semafori. Sostituire

le lampadine usate negli impianti di regolazione del traffico con lampade ad

alta efficienza sarebbe un bel passo in avanti. Prima a farla nel mondo è

stata Roma. Nella capitale gli ecosemafori sono già una realtà. Con un

risparmio dell'88 per cento dei consumi.

Emanuele Perugini

Il papa è verde ma il patriarca lo è di più

L'ultima volta è stata a Loreto il

2 settembre, tra gli ulivi in vista del mare. Predicando a mezzo milione di

giovani, Benedetto XVI li ha incitati a "ricreare una forte alleanza tra

l'uomo e la terra, prima che sia troppo tardi". Ma l'ecologia compare di rado

tra le questioni affrontate da questo papa. Di rado e per brevi cenni. Tra i

capi delle Chiese cristiane il capofila della battaglia per la salvezza del

pianeta è indiscutibilmente un altro, è il patriarca ecumenico di

Costantinopoli Bartolomeo I. Una celebrità del ramo, Al Gore, ex

vicepresidente degli Stati Uniti, si è recato da lui in visita e l'ha salutato

come 'il patriarca verde'. Con buoni motivi. Bartolomeo I si spende anima e

corpo per la 'salvaguardia del creato' da vent'anni, dal primo meeting

internazionale di leader religiosi da lui convocato sul tema, nell'isola di

Patmos, quella delle visioni dell'Apocalisse. La qualifica di 'patriarca

verde' lo accompagna ormai sulla copertina dei suoi libri. L'ultimo, uscito

negli Stati Uniti nel 2003, ha per titolo: 'Grazia cosmica e umile preghiera.

La visione ecologica del patriarca verde Bartolomeo I'. Un altro libro è

imminente.

Ma più che scrivere, Bartolomeo I gira il mondo. Ha cominciato nel 1995 con

una crociera nel Mar Egeo che era un simposio galleggiante finalizzato alla

causa. E da lì in avanti non s'è più fermato. Nel 1997 ha organizzato un nuovo

simposio-crociera nel Mar Nero. Nel 1999 sul Danubio. Nel 2002 nel Mare

Adriatico, con tappe negli antichi domini bizantini, a Ravenna, a Venezia. Nel

2003 nel Mar Baltico. Nel 2006 sul Rio delle Amazzoni. Quest'anno, dal 6 al 13

settembre, nei mari della Groenlandia, a bordo di un rompighiaccio. Ai simposi

acquatici di Bartolomeo I partecipano esponenti di tutte le religioni e di

tutte le fedi in madre natura. Per amor di pace, quando pregano insieme, la

regola è il silenzio: si riuniscono in coperta ammirando lo spettacolo delle

acque.

Nella tappa di Venezia della crociera del 2002 Bartolomeo I emise una

dichiarazione congiunta a nome suo e di Giovanni Paolo II. Da allora, prima di

ogni nuovo simposio, il papa invia a Bartolomeo I un messaggio di adesione e

designa un proprio rappresentante. Quest'anno, in Groenlandia, l'ambasciatore

del papa fu il cardinale americano Theodor McCarrick. L'anno prima, sul Rio

delle Amazzoni, era stato il cardinale Roger Etchegaray.

Benedetto XVI, che ha in simpatia Bartolomeo I, delega a lui volentieri

l'impegno diretto per la difesa della natura. Personalmente, infatti, papa

Joseph Ratzinger diffida dal mescolare la Chiesa cattolica a una cultura

ecologista in cui vede serpeggiare mode neopagane. Facciano gli altri. A lui,

al papa, preme di più distinguersi che associarsi. Preme di più dire al mondo

quelle parole venute dall'alto che il mondo, da solo, non sa pronunciare.

Sandro Magister

E sulle emissioni l'Europa fa flop

Un mercato da 3 mila miliardi di

dollari e 25 milioni di posti di lavoro aspettano chi, entro il 2050, saprà

sviluppare e vendere tecnologie pulite. Cioè fonti di energia rinnovabile,

macchine più efficienti, e quanto altro serva a curare la dipendenza mondiale

da petrolio, carbone e metano. Sarà una 'rivoluzione industriale', come ha

detto la Commissione europea. Ma a beneficiarne potrebbe non essere l'Europa.

Gli obiettivi di taglio delle emissioni europee non servono solo a rallentare

l'effetto serra, ma anche, e soprattutto, favorire lo sviluppo e la diffusione

interna di nuove tecnologie. Per creare un primato di conoscenze che i paesi

europei possono rivendere sul mercato mondiale. Ma secondo il nuovo Piano

strategico per la tecnologia energetica (Set-Plan), appena pubblicato dalla Ue,

l'Europa sta fallendo questi obiettivi e perdendo la corsa. Di questo passo,

finirà per importare tecnologie pulite da paesi come gli Usa, la Cina e

l'India, che non hanno ratificato il protocollo di Kyoto.

Un danno e una beffa che la Comunità attribuisce all'inefficienza dei sistemi

di incentivi nazionali, oltre che a una scarsa attenzione per la ricerca.

Vediamo più da vicino il caso italiano, le cui falle sono esemplari. Per

incentivare la produzione di energia rinnovabile, l'Italia si e affidata

principalmente al sistema dei Certificati verdi. Questi attestano la

produzione di elettricità da fonti rinnovabili e possono essere venduti su un

mercato interno. Li acquistano i produttori di elettricità da combustibili

fossili, che per legge devono coprire una quota di produzione in modo

eco-compatibile. In teoria, il prezzo dei certificati dovrebbe rendere

conveniente la produzione di energia rinnovabile, incoraggiando la conversione

delle centrali.

Il sistema sembra funzionare in paesi come la Gran Bretagna, che hanno imposto

parametri molto rigidi a tutti i produttori di elettricità: oltre il 10 per

cento da fonti rinnovabili entro il 2011. In Italia, invece, gli obblighi sono

piuttosto modesti: nel 2010 la produzione da fonti rinnovabili dovrà essere

poco più del 5 per cento del totale. Che in realtà sarà un 2,5 per cento,

perché metà della produzione elettrica è esentata dagli obblighi di legge,

grazie a varie 'scappatoie' legali. Anche gli incentivi per migliorare

l'efficienza prestano il fianco a diverse critiche. A partire dal sistema dei

Certificati bianchi, analogo a quello dei Certificati verdi. Che non sembra

favorire a sufficienza l'adozione di tecnologie innovative. "Il 55 per cento

dell'obbligo di efficienza per le aziende è soddisfatto semplicemente montando

lampadine a fluorescenza", spiega Matteo Leonardi, economista consulente del

Wwf. E rincara: "Se la priorità nazionale è davvero l'efficienza energetica,

perché la finanziaria non impone che le apparecchiature elettroniche per la

pubblica amministrazione siano selezionate in base all'efficienza? Perché non

si impone che le scuole, ospedali e caserme da ristrutturare migliorino

l'efficienza? Perché non fare lo sgravo sull'Ici solo a chi ha la casa più

efficiente? Perché non si tolgono dal mercato le lampadine a incandescenza?

Sostituendole tutte, in un anno si risparmierebbe l'equivalente di una

centrale nucleare".

"Uno dei problemi maggiori è che, anche quando abbiamo le risorse finanziare,

non riusciamo a spenderle", spiega il direttore del Ministero dell'ambiente

Corrado Clini. E fa l'esempio del fondo da 600 milioni di euro, istituito

dalla finanziaria 2007 per incentivare, in tre anni, interventi nell'industria

e nell'edilizia. Ne parla anche la finanziaria 2008, ma finora non ne è stato

speso un centesimo. "Gli interventi da fare erano già stati individuati nel

2007, e avrebbero rappresentato un volano importante, producendo investimenti

per oltre un miliardo e mezzo di euro", dice Clini: "Ma non siamo ancora

riusciti a farli partire, perché le procedure per avviare il fondo non sono

state completate". Se anche funzionassero a pieno regime, tutti gli incentivi

previsti oggi in Italia non basterebbero nemmeno lontanamente a rispettare gli

impegni presi con l'Europa di Kyoto. In qualche misura, è un problema che

riguarda la maggior parte dei paesi europei, e il Set-plan vorrebbe risolverlo

coordinando gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e convogliandoli

verso le tecnologie più promettenti. Cioè eolico, solare, biomasse, fissione

nucleare, stoccaggio sotterraneo dell'anidride carbonica, e una rete elettrica

pan-europea che ridistribuisca su tutto il continente l'energia con essi

prodotta.

Ma il documento sorvola sulla questione più spinosa, non spiegando come

l'intero piano sarà finanziato. Se ne parlerà a marzo, durante il prossimo

Consiglio europeo di primavera.

Daniele Fanelli

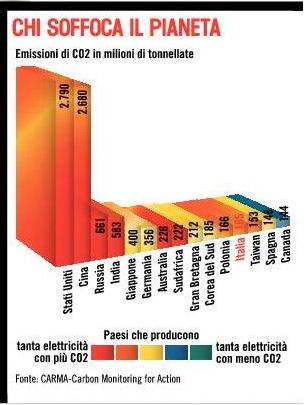

Ecobomba Indonesia

La corsa a disboscare Sumatra libererà 49 miliardi di tonnellate di CO2. Un disastro senza precedenti. Per produrre olio di palma destinato anche all'Italia

Riau è un puntino sulla carta

geografica, una provincia dell'Indonesia laggiù, in mezzo all'isola di Sumatra.

Dovremmo abituarci a familiarizzare con quel nome esotico e non per

immaginarci vacanze in un Paradiso. Quando si degrada, il Paradiso perduto

diventa minaccia globale, nel Pianeta interdipendente. Se si distrugge, come

sta succedendo, la torbiera di Riau, poco più di 4 milioni di ettari, la

stessa estensione della Svizzera, si liberano nell'aria 49 miliardi di

tonnellate di anidride carbonica, cioè l'equivalente di emissioni di gas serra

di tutta la Terra per un anno. Il dato, clamoroso, è di Greenpeace. Se si teme

possa essere di parte, è confermato dagli scienziati indipendenti dell'Ipcc

(Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico), un organismo delle

Nazioni Unite. Cosa possiamo fare qui per quello che succede là? Semplice:

ridurre l'uso dell'olio di palma. O non usare olio di palma che arriva

dall'Indonesia. Quale connessione c'è tra la torbiera e l'olio di palma è

domanda che merita una spiegazione larga.

Premessa. Le foreste che ancora esistono trattengono 500 miliardi di carbonio.

Le foreste torbiere, in particolare, hanno la prerogativa di immagazzinare

carbonio nel primo passaggio della materia organica verso la fossilizzazione

che può portare alla trasformazione in carbone o petrolio. Hanno svolto

egregiamente questo lavoro nel corso dei millenni. Ora vengono aggredite.

Negli ultimi 50 anni circa 74 milioni di foresta indonesiana sono andati

perduti. Il ritmo è cresciuto negli ultimi anni (due milioni ogni 12 mesi,

l'equivalente del Belgio). Motivo primo: il commercio di legname pregiato.

Solo il motivo primo. Ché il peggio succede dopo. Una volta tagliati a raso

gli alberi, il terreno viene drenato per la costruzione di canali di trasporto

dei tronchi. Nonostante sia vietato, la biomassa residua viene rimossa col

fuoco. Gli incendi servono per diminuire l'acidità del terreno, concimano ed

eliminano potenziali parassiti. È in quest'ultima fase che vengono rilasciati

i gas serra in una quantità stimata all'anno di 1,8 miliardi di tonnellate: il

4 per cento delle emissioni globali da meno dello 0,1 per cento delle terre

emerse. Tanto da issare l'Indonesia al terzo posto tra i Paesi inquinanti dopo

due colossi come Stati Uniti e Cina. E senza pagare dazio, perché è

considerata una nazione in via di sviluppo e dunque non è obbligata a ridurre

la quota di gas serra, secondo i dettami del protocollo di Kyoto.

Ma torniamo alla foresta. Una volta bruciata, è pronta per nuove coltivazioni.

Il business vuole che le più convenienti siano quelle di palme da olio. La

palma è una pianta generosa, il corrispettivo vegetale del maiale: non si

butta niente. L'olio che se ne ricava ha i più svariati usi: entra nei

prodotti alimentari, nei cosmetici. I suoi derivati sono ingredienti comuni

nei foraggi compositi e vengono utilizzati da poco, sui larga scala, per i

biocarburanti. Negli ultimi dieci anni l'uso di olio da palma, nel mondo, è

aumentato del 75 per cento. Nell'Unione europea è raddoppiato fino a coprire

il 13 per cento del totale. Per l'eterna legge della domanda e dell'offerta

l'incentivo per i Paesi produttori è enorme. E così in Indonesia si procede a

ritmi forzati: giù gli alberi, via agli incendi, sotto con le piantagioni.

Bastano 4-5 anni per avere palme in produzione. Le esportazioni di olio sono

cresciute del 244 per cento dal 2000 ad oggi. Stime prudenziali vogliono che

la richiesta di olio da palma raddoppierà entro il 2030 e triplicherà entro il

2050. Ammonisce Nichola Stern, ex vicepresidente della Banca mondiale: "La

domanda aumenta e le riserve di carbonio delle torbiere indonesiane

precipitano. Ciò che stiamo facendo oggi stende un'ombra che oscura il nostro

futuro. Le politiche ambientali devono incentrarsi sui rischi dello sviluppo

economico e andare oltre quei cambiamenti marginali che sono diventati il pane

quotidiano degli economisti". Tradotto: non bastano soluzioni soft, bisogna

procedere con l'accetta (se il termine, nel contesto, non stride...) per

ridurre i gas.

Paradosso vuole che l'olio di palma fosse stato salutato, agli esordi, come un

toccasana per il clima perché, nella versione biocarburante, inquina meno dei

combustibili fossili derivati dal petrolio. Utilizzandolo, le aziende hanno

diritto ai certificati verdi dell'Unione europea. Non si era tenuto conto dei

danni procurati all'origine. Un rapporto dell'Epea (prestigioso istituto

internazionale di Amburgo) calcola che, in un periodo temporale di 100 anni,

la produzione di biodiesel da olio di palma tratto da una piantagione su

torbiera, emette una quantità di anidride carbonica cinque volte superiore di

quella delle normali benzine. Ne è consapevole Fabrizio Fabbri, funzionario

per l'ambiente della rappresentanza permanente dell'Italia all'Unione europea:

"Proprio per questi motivi da tempo ho chiesto di togliere l'olio di palma dal

novero dei prodotti che danno diritto ai certificati verdi e di stabilire

criteri di sostenibilità ambientale per ogni tipo di produzione".

La politica cerca rimedi. Greenpeace agisce. E lo fa in un momento cruciale.

Dal 3 al 14 dicembre si terrà proprio a Bali, in Indonesia, il vertice

mondiale sul clima per discutere la seconda fase del Protocollo di Kyoto.

Ottima occasione per lanciare un allarme dove la battaglia è cruciale.

Individuato nella provincia di Riau il luogo dove più copiosi sono gli incendi

della torbiera (e dove esiste la più alta concentrazione di carbonio

immagazzinato mai riscontrata al mondo), i suoi attivisti hanno impiantato

nell'area un Campo di resistenza forestale. Azioni spettacolari e indagini in

loco. Oltre ad abbordaggi di navi che portano in Europa l'olio, come è

successo ad esempio questa settimana a Rotterdam. Il tutto ha anche prodotto

un rapporto scientifico, dal titolo 'Come ti friggo il clima' in cui punta

l'indice contro la "ristretta squadra di giocatori molto potenti che

controllano una grossa fetta del mercato". Anzitutto la Cargill, la più grande

società privata del mondo, poi la Adm-Kuok-Wilmar, gigante dei biocarburanti,

infine la Synergy Drive, società controllata dal governo malese in grande

espansione e che minaccia il primato delle altre due. Il rapporto di

Greenpeace si concentra anche sui big dell'agroalimentare che usano l'olio di

palma indonesiano per prodotti di largo consumo disponibili negli scaffali dei

supermercati: Unilevel (margarina Flora), KitKat, Pringles, Philadeplhia,

Gilette, Burger King, McCain, per dire delle più note. La richiesta è

semplice: comprate altrove la materia prima e badate non sia a danno del

pianeta. Poi la piattaforma che sarà presentata al vertice sul clima: fermare

la deforestazione in tutto il mondo; stabilire una moratoria sulla conversione

agricola delle torbiere; ripristinare le torbiere indonesiane degradate.

Risparmio totale: quattro miliardi circa di anidride carbonica l'anno. Non è

risolutivo. Però permette al paziente Terra di liberare un po' i polmoni.

Gigi Riva

Grandi marchi

sotto accusa

E l'Italia? Le nostre imprese acquistano olio di palma in misura sempre crescente da Nuova Guinea (53 per cento), Indonesia (44) e Malesia (2). Il marchio più popolare è quello della Ferrero che, alle accuse di Greenpeace, ribatte: "Dal 2005, coscienti della problematica, partecipiamo al programma 'Round table on sustainable palm oil' (Rspo) che si muove per una produzione continua e responsabile nel rispetto delle foreste equatoriali". Fa anche notare che la Rspo fu lanciata dal Wwf. A Greenpeace non basta: "I criteri stabiliti da Rspo non vietano la conversione di foreste in piantagioni di palme". Merloni Progetti viene chiamato in causa per i progetti di biodiesel con la partecipata Nusantara di Sumatra. Ribatte l'ad Marco Marchioni: "Abbiamo quote minime di partecipazione, perché ce lo chiedono, a garanzia, i nostri partner. Noi ci limitiamo a progettare impianti. E stiamo studiando, sempre più, l'utilizzo di oli riciclati o provenienti da grassi animali". Ancora Greenpeace: "Dai documenti ufficiali risulta che Merloni ha un ruolo, oltre che nella progettazione, anche nella gestione degli impianti".

PETROLIO ADDIO

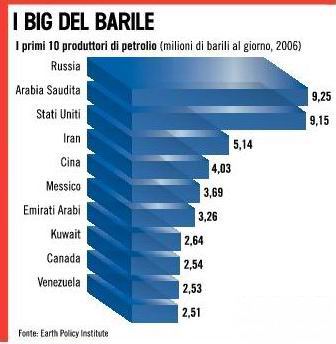

L'Arabia Saudita è già arrivata al massimo della produzione. E la scoperta di nuovi grandi giacimenti è sempre più rara. Secondo uno dei massimi analisti ambientali, è la fine di un'era durata oltre un secolo - colloquio con LESTER BROWN

Per il petrolio il 2007 è l'anno

dei record: il barile viaggia sui 100 dollari e nonostante ciò, per la prima

volta nella storia, la produzione di greggio cala. Gli 84,8 milioni di barili

al giorno del 2006 sono diventati 84,6 nei primi dieci mesi dell'anno. Sembra

un'inezia statistica, ma per gli esperti, abituati alla crescita continua

della produzione, è uno choc. Molti si chiedono se la produzione di petrolio

sia arrivata ormai al suo picco storico.

È quanto sostiene da alcuni anni Lester Brown, che trent'anni fa fondò il

WorldWatch Institute e oggi dirige l'Earth Policy Institute a Washington. Fino

a ieri la sua tesi non veniva presa sul serio dall'industria energetica e

dalle grandi istituzioni dell'economia mondiale. Ma ora l'idea che siamo

arrivati a una svolta si fa strada anche tra gli esperti. Nel corso di una

conferenza dell'industria petrolifera, che si è svolta il 31 ottobre a Londra,

il presidente della ConocoPhilips, James Mulva, e il capo della francese

Total, Christophe de Margerie, hanno entrambi affermato che la crescita del

petrolio è arrivata al capolinea, e in ogni caso non potrà superare i 100

milioni di barili al giorno. Il numero uno dell'industria petrolifera dello

Stato libico si è dichiarato d'accordo. La ragione di tanto pessimismo? I

grandi giacimenti che hanno fornito il grosso della produzione di petrolio

sono stati scoperti negli anni Sessanta e adesso rendono sempre meno. Mentre

la scoperta di pozzi di grandi dimensioni è sempre più rara.

Brown ha recentemente scritto un libro ('Plan B 3.0, Mobilizing to Save

Civilization') nel quale lancia l'allarme e propone un progetto per superare

la crisi prossima ventura. Lo abbiamo intervistato.

La fine dell'era petrolio è già stata annunciata altre volte. Che cosa c'è di

diverso oggi?

"Diverse cose sono cambiate. Primo: il prezzo del barile è intorno ai 100

dollari. Secondo: per la prima volta è diminuita la produzione di petrolio

dell'Arabia Saudita. Non sappiamo con certezza se sia accaduto per ragioni

politiche o geologiche, ma se la produzione saudita sta davvero declinando,

come io credo, allora l'economia mondiale non sarà più quella di ieri. Terzo:

i 20 maggiori giacimenti petroliferi sono stati tutti scoperti tra il 1914 e

il 1979. Sono quasi trent'anni che non se ne scopre più uno di grandi

dimensioni: l'unico è il Kashagan, nel Kazakhstan, che pur essendo enorme non

rientra nei primi 20 in classifica".

E i vecchi giacimenti si stanno esaurendo?

"Quelli del mare del Nord sono arrivati al picco della produzione nel '99 e

ora rendono il 50 per cento in meno. Quelli norvegesi hanno toccato il massimo

nel 2000, ora sono scesi del 20 per cento. Su questi due abbiamo dati

trasparenti, mentre sul Medio Oriente si sa poco".

L'Eia, l'Energy Information Administration, che è un organo del governo Usa,

prevede che la produzione mondiale di petrolio salirà a 118 milioni di barili

al giorno nel 2030. Perché previsioni ottimistiche così diverse dalle sue?

"L'Eia usa dati prodotti dagli economisti, i quali si limitano a prevedere

quale sarà la domanda. Danno per scontato che l'offerta soddisferà la domanda

perché così è sempre stato. A prevedere che il petrolio è arrivato al massimo

della produzione sono in parecchi, ma sono quasi tutti geologi. Con

un'eccezione: Matt Simmons, un banchiere d'affari texano specializzato nel

business del petrolio. Ha pubblicato un libro che prevede esattamente quello

che sta accadendo".

Come ha fatto?

"Siccome i sauditi sono molto restii a fornire informazioni, lui è andato a

leggersi 123 articoli scritti da diversi geologi che hanno studiato i

giacimenti di quell'area. È arrivato alla conclusione che la produzione di

petrolio in Arabia Saudita comincerà a declinare. Pare che abbia ragione".

Il presidente di Exxon-Mobil, Rex Tillerson, sostiene che, se le aziende

petrolifere avessero più facile accesso alle riserve, i prezzi scenderebbero.

Lei cosa ne pensa?

"Tillerson ha ragione. Ma ci sono alcune cose da precisare. I paesi produttori

di petrolio sono in preda alla sindrome della scarsità. Sanno che devono far

durare le loro scorte il più a lungo possibile, e non accelerarne

l'esaurimento. Hanno un punto di vista ben diverso rispetto alle società

petrolifere, che invece vogliono massimizzare i profitti a breve scadenza,

senza curarsi delle prossime generazioni. È vero che le compagnie petrolifere,

in particolare la Exxon, hanno sviluppato tecnologie che consentono di

estrarre più petrolio. Ma dubito che oggi i produttori di petrolio vogliano

affidare i propri pozzi a queste aziende".

Ha mai provato a calcolare fino a dove potrebbe salire il prezzo del barile se

la produzione di petrolio cominciasse a calare?

"Nessuno lo sa, ma penso che potrebbe toccare facilmente i 200 dollari, un

prezzo che distruggerebbe intere economie. Oggi il grano è legato al petrolio.

Quando il prezzo del barile aumenta, sale anche quello del grano. Il mercato

del cibo è sempre più legato a quello dell'energia. È una situazione del tutto

nuova che molti economisti non hanno ancora messo a fuoco: l'aumento dei

prezzi dipende dalla pressione del mercato energetico".

Se la produzione di petrolio cominciasse a calare, quali sono i settori

industriali più vulnerabili?

"Il trasporto aereo è in prima fila, perché il combustibile è una componente

importante dei suoi costi industriali. Un'altra industria sensibile è quella

alimentare. Negli Stati Uniti gran parte della verdura cresce in California ed

è consumata nel Nord-Est: deve attraversare in camion tutto il Paese. Il

supermercato vicino a casa mia d'inverno compra la frutta in Cile. Ma se i

prezzi del petrolio si impennano, queste abitudini diventeranno sempre meno

economiche. In futuro mangeremo alimenti più legati alle stagioni e al

territorio".

Ci spieghi che cosa si potrebbe fare subito negli Stati Uniti.

"Ho lanciato una campagna per il risparmio energetico. Gli Stati Uniti

consumano più benzina, da soli, dei 20 paesi messi insieme che la seguono

nella classifica dei consumi. In America abbiamo il 30 per cento delle

automobili del mondo, e bruciamo il 40 per cento della benzina. C'è un enorme

spazio per aumentare l'efficienza del sistema Usa e per ristrutturare il

trasporto urbano".

Più auto elettriche?

"Sta emergendo la possibilità di usare auto ibride: la Toyota Prius è un buon

esempio. Ha una batteria molto potente. Aggiungendone una seconda, con la

possibilità di ricaricarla, già oggi si potrebbero compiere le brevi distanze

andando a elettricità. Se è vero che siamo arrivati al picco della produzione

di petrolio, domani il mondo sarà ben diverso da quello previsto dalla World

Bank e dal Fondo monetario".

Si spieghi meglio...

"Tutti prevedevano una grande crescita economica, e la World Bank immaginava

che l'economia mondiale sarebbe raddoppiata o triplicata. Non credo che sarà

così. In futuro ci potrà anche essere una crescita, ma comporterà un grande

cambiamento nell'economia globale, nei consumi energetici, nei trasporti. Gli

Stati Uniti dovranno spostare gli investimenti dalle strade alle ferrovie.

Resta da capire se, a causa di questo choc, la popolazione mondiale continuerà

a crescere".

ENRICO PEDEMONTE